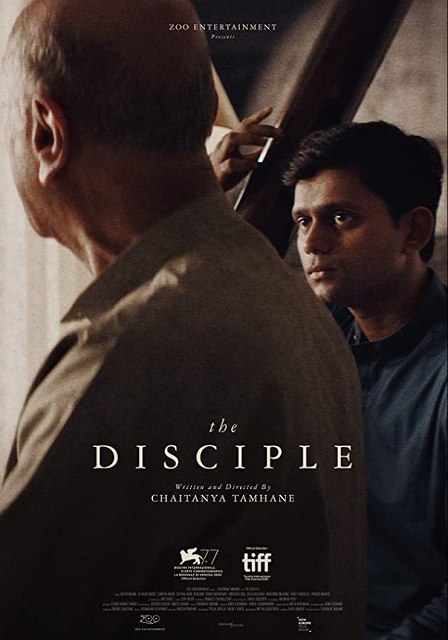

これはチャイタニア・タームハネーというまだ30代半ばの監督によって撮られたインド古典音楽の声楽家をめざす若者に焦点を当てた映画だ。『モンスーン・ウエディング(2001)』以来、ヴェネチア映画祭にノミネートされた初のインド映画となったこともあり、公開時からかなり注目されていたようである。

さて、ネット上にある『夢追い人』のレヴューは、映画として本作品を評したものがほとんどだ。娯楽系ボリウッド映画ではない、芸術的な映画を撮るタームハネーのカメラワークや厳しい古典音楽界のリアリティを描いている脚本への評価といったところだろうか。

確かに、この映画にはインドでテレビ放送されていたドラマ”Bandish Bandits “(2020)のような、派手さや勧善懲悪なわかりやすいストーリーはない。主人公のシャラド・ネルールカルは、グルであるヴィナーヤク・プラダーンを慕い、ひたむきに古典音楽の修行に励む。さらに師匠の師であるマーイとよばれる女性の声楽家シンドゥ・バーイーの過去の講演を聞いて、古典音楽の真髄をつかもうと悪戦苦闘する。

しかし、現実ではグルバイ(兄弟弟子)であり恋心を抱いているスネーハーが評価されていくのに対し、ネルールカルはコンクールでも落選し、グルにも認められず、SNSでも酷評され、自信を失っていく。音楽家でマーイの弟子であった応援者の父親はすでに他界しており、母親や祖母らは、音楽家をあきらめて、しっかり身を立てるように急き立てる。

“華やかな成功したインド古典音楽家ではなく、古典音楽界の周縁にいる人物を描きたかった”

というタームハネーの描写は、すごいリアリティで迫ってくる。筆者も、タームハネーが取材を行ったというコルカタのITCサンギート・リサーチ・アカデミーに1ヶ月間滞在した経験がある。そこで若い声楽家たちと寝食を共にしながら、彼らが声楽の修行に励むのを目の当たりしてきた。そのため、本作の主人公が映画の中の架空の人物とは到底思えなかった。インド古典音楽のリアルな現実を描いた作品であるという、ほとんどのレビューも的を射ているといえるだろう。

一方で、本作はインド古典音楽における「学びの構造」についての深く掘り下げた作品でもある。インド古典音楽はグル(師匠)とシシュヤ(弟子)との関係の中で、秘伝的に伝授されるアートである。「秘伝」と書くと、少林寺拳法映画にありがちな仙人のような老師と、その老師に師事して日夜修行に勤しむ主人公が想起されるかもしれない。そこには科学的とは言えないような、秘密の修行法があり、それを主人公はストイックに乗り越えていき、最終的に奥義を伝授してもらう。こんな前近代的な世界が、現代に存在するのかと思うかもしれないが、それがかろうじて存在しているのがインド古典音楽の世界なのである。

「かろうじて」存在していると書いたのは、まさにタームハネーが本作で描いてみせたように、テクノロジーの発達やグローバル化の波の中で、その世界が大きく変化しているからだ。コロナ禍において、インド古典音楽家も世界中にオンラインでワークショップを行うようになり、秘技的口伝がわかりやすくレクチャーされるようになった。このような機会は、インド国外にすむ筆者のような者には大変ありがたいが、この映画で描かれる師弟関係とは明らかに異なっているだろう。では、インド古典音楽の世界における本来の「グル」と「シシュヤ」の関係は、一体どんなものなのだろう。

筆者はこの映画を観た時、内田樹氏の書いた『先生はえらい(2005)』の内容を思い起こした。

この本は、教育論としても名著であるが、個人的にはインド古典音楽の世界の師弟関係を、とてもわかりやすく説明してる、と思っている。本の内容について書くと長くなるので、本書の中で扱われている印象深い話を挙げる。それは中国の張良という人物の逸話である。

“若き張良が浪人時代に、武芸修行の旅先で、黄石公というよぼよぼの老人に出会います。老人は、自分は太公望秘伝の奥義を極めたものであるが、キミは若いのになかなか修行に励んでいて見どころがあるので、奥義を伝授してあげようと申し出ます。張良、喜んでそれからは「先生、先生」とかいがいしくお仕えするのですが、この老先生、そう言っただけで何も教えてくれません。いつまで経っても、何も教えてくれないので、張良の方もだんだんいらついてきます。

そんなある日、張良が街を歩いていると、向こうから石公先生が馬に乗ってやってきます。そして、張良の前まで来ると、ぽろりと左足の沓を落とします。「取って、履かせよ」と老先生は命じます。張良、内心はちょっとむっとするのですが、ここは弟子のつとめということで、黙って拾って履かせます。別の日、また街を歩いていると、再び馬に乗った石公先生と行き会います。すると先生、今度は両足の沓をぽろぽろと落として「取って、履かせよ」と命じます。張良、さらにむっとするのですが、これも兵法修行のためと、甘んじて沓を拾って履かせます。

その瞬間に、張良すべてを察知して、たちまち太公望秘伝の兵法の奥義ことごとく会得して、無事に免許皆伝となりました“ 『先生はえらい』pp.155-6

内田は、この禅門逸話のような話を、学びの本質として説明している。つまり、老先生が、沓を落として張良に拾わせるという謎の行為をきっかけに、張良は何らかのメッセージを師から受け取った。そして、そのメッセージを自分の思考を総動員して勝手に解釈し、そこに兵法の真髄を自ら会得した。老先生の謎の行為は、何か意図があったかもしれないし、なかったかもしれない「謎」なままなのだけれど。。。内田は学びの本質とは、師と弟子の間における、このような「創造的誤解」だという。師の発するメッセージを弟子たちはさまざまに自分なりに解釈(誤解)しながら、主体的にその道の奥義に近づいていくというのだ。

映画の中で、主人公のネルールカルはそれまで聴衆に話しかけていたマーイの声が、自分に語りかけていると錯覚する場面がある。

“あなたの父親は声楽家としては、成功できなかったが、あなたは違う。あなたは師匠に愛されている”

このようにマーイが主人公に話しかけているのは、まさにこの「創造的誤解」がおこっている部分だろう。会ったこともない大師匠の言葉が、自分に芸の真髄を伝えていると思いながら、日々の修行に励むネルールカルは、インド古典音楽の世界に生きる修行者の典型なのかもしれない。

ほとんど感情を表に出さない冷静なネルールカルが、一度だけ感情を剥き出しにした場面がある。それはアメリカ生まれの音楽評論家が、古典音楽の師弟関係を馬鹿にする場面である。この評論家は非科学的な伝説によって師匠を神格化するのは、やめたほうが良いと言い、マーイの講演についても嘲笑する。そこでカッとなったネルールカルは、男に飲んでいた水をかける。

この場面は、本映画のなかでも特に印象的である。「グル」を「グル」と思わない部外者にとっては、グルがいうことは非科学的代物でしかない。一方で、「グル」に「シシュヤ」として出会えた幸運な者達にとっては、それは得体の知れない大きな「謎」を解く旅の「道標」なのである。「グル」の語源は、「闇から光へ導くもの」なのだ。

筆者は、本作品は大変内容が濃いと思う。というのも、邦題にあるような単に「夢を追う若い音楽家」の挫折の物語りというだけでなく、インド古典音楽の世界における本質的な部分を照らし出していると考えるからだ。そして、この世界にさまざまな形で関わりあっていけることが、「大いなる恵み」だと思える作品でもある。

コメント